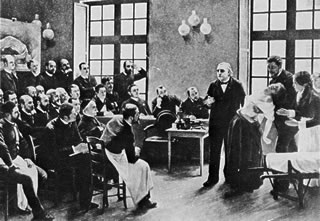

「サルペトリエールにおける臨床講義」 - シャルコーの講義風景を描いた A. ブーイエ筆による油絵

『精神分析』の創始者フロイトが、その若かりし日にパリのサルペトリエール病院でシャルコーの下で学んだ<ヒステリー患者の心因説>を、自国オーストリア、ウイーンの医学会で意気揚々と発表したもののあまり芳しい評価を得ることが出来なかった。後にフロイト自身が語り、また定説でよく言われていたような、その原因が当時のウィーン医学会がヒステリー患者の諸症状を前近代的な女性の子宮に起因する器質的障害だと見なし、フロイトが発表した<男性ヒステリー>患者の症例を荒唐無稽なものとして頑なに突っぱねたというような単純なものでなく、エレンベルガーの精緻な調査などで分かってきたように、産業革命以後ドラスティックに変化を遂げようとしていた当時のヨーロッパ社会の諸問題が複合的に絡み合ってのことであった。

功名心高きフロイトが学会に一矢を放つべく持ち出した<男性ヒステリー>患者の症例とは、2メートルの高さから転落し意識を失い、後に目立った外傷がないままに体に麻痺を呈した十七歳の左官工のそれで、サルペトリエール病院に運ばれたこの患者を使ってシャルコーは自在にヒステリーの諸症状を再現させることができた。これは当時社会問題となっていた鉄道事故による器質的損傷を伴わない、あるいは消失後もなお残る身体的病、産業革命以降ヨーロッパを席巻していた重化学工業的インフラの最右翼<鉄道>が日常生活の中に暴力的なかたちで持ち込み顕在化させた新種の病と、その規模は違えど発病の経緯や諸症状からして同質の症例であるとシャルコーは見なし、その心因説を証明するために催眠術による暗示や身体的刺激によるヒステリー諸症状の誘発実験を行っていた。まさに功名心高きフロイトは、この患者の症例を足掛かりにして学会に打って出ようとしたのだ。

別に、フロイトが発表したシャルコーの症例を待つまでなく、当時のウィーン医学会でも器質的疾患を伴わない<男性ヒステリー>患者の存在は周知の事実で、それを心因的な病であることの認識はなされていた。

しかし意気込みが違う。フロイトは、シャルコー同様その間口を鉄道事故による後遺症にまで広げた。後にPTSD(心的外傷後ストレス障害)と社会的認知が得られ、現在では災害、損害保険や賠償責任の対象になっているが、当時はまだ法的に身体の損傷のみがその対象とされており、特にドイツで採られていた、事故による機械的振動が誘発する脊髄の損傷による『鉄道脊髄症』や『鉄道脳症』といった風情のあるネーミングがなされた器質性疾患との見解は、このような社会的背景をもって法医学的問題と密に関係していた。患者に対しての鉄道会社の賠償義務や災害保険の適用などといった実生活上の問題である。当時のように、その所在もままならず治療法も確立していなかった症状に対して、このような患者の権利を侵してまで、またブーイエ筆の『サルペトリエールにおける臨床講義』からも窺える、ちょっぴり胡散臭いシャルコーの催眠術によるヒステリー諸症状の誘発実験を持ち出してまで、鉄道事故による後遺症の心因説を唱える義務も必要性も感じなかったウィーンの医学会は、この点に関してフロイトに異を唱えた。それこそヒステリックに対応した訳ではなかった。

しかし意気込みが違う。後に『精神分析』をコペルニクス的転回に準えて語ったフロイトである。この一件は、以後フロイトが進むべく道を明確に指し示すきっかけとなった。それは、ヒステリーの汎心因説の科学的実証による証明=治療法の確立である。「ぎゃふんと言わせちゃる」と。そして編み出されたのが『自由連想法』であった。

フロイトの治療部屋の復元図 フロイト・ミュージアム

まず患者はリラックスした状態で寝椅子に横たわり、緊張を強いる対面を避けるようにその側らの椅子に腰をかけた治療者から、二三の簡単なお題目に即した形で、頭に思い浮かぶがままの言葉やイメージを語るよう促される。この時、どんなに「バカげた」「つまらない」「無意味な」観念や思いやイメージであっても患者は頭に浮かんだまま語るよう求められる。例えば、

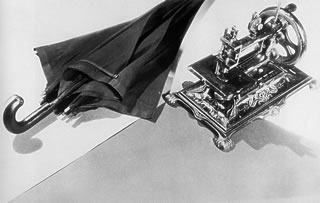

「解剖台の上のミシンとコウモリ傘の不意の出会いのように美しい」 マン・レイ 1933

こんなバカげたイメージが頭をもたげたとしても、なすがままに意識上を浮遊させ続けるよう求められる。そしてひたすら待つのだ。「気付きのシステム」が現れるまで。

これはまさに、「アナロジー能力」を活性化させるためのものであった。違うものとの間に共通項を見出しては次々と<比喩>を生み出し、そしてその<比喩>によって隠された繋がりを見い出して行こうとするアナロジーによる思考法そのものである。この能力を用いてフロイトは、ドイツ語の「エス」=「それ」としか名付けえぬ広大な精神の源泉「無意識」から汲み出された心的エネルギー(リビドー)が、心的外傷などによってその自然な発露を断ち切られて行き場を失い、身体的麻痺や痺れといったヒステリーの諸症状となって立ち現われた現象を、患者自らがその「意識」=「自我」との隠された繋がりを「無意識」を介して見い出し、そして「意識」=「自我」へと統合することによって治癒させようとした。(実際に、忘れ去られたその発病のきっかけとなった事件や出来事を患者自らが思い出すことにより、身体的諸症状が消失したという臨床経験によって編み出された治療法である。)

「無意識」が20世紀最大の発見のひとつだと称されるのは、このように「それ」としか名付けえぬようなものとしての「無意識」を、精神の基軸に仮定し、そしてヨーロッパ社会の中へと持ち込んだからである。「神が死んだ」後のヨーロッパ社会で、その神的なものとの触れ合いの場を『自由連想法』という科学的手続き(とフロイトは考えていた)により指し示したからである。

ブルトンを始めとしたシュルレアリストたちは、まさにこの一点において、フロイトへのリスペクトを表明する。そして、先達が紡ぎ出した『自由連想法』に倣い、「それ」としか名付けえぬ広大な精神の源泉「無意識」から、『オートマティズム』の手法を用いて引き上げようとした。

しかし、いったい<何>を引き上げようとしたのか。

Next >> |